La prévision de la demande, c’est l’art d’anticiper les ventes futures de vos produits ou services. Oubliez la boule de cristal, imaginez plutôt une carte météo pour votre entreprise. Elle vous aide à naviguer sur le marché avec plus de sérénité et beaucoup moins de mauvaises surprises coûteuses.

Pourquoi la prévision de la demande est-elle si cruciale ?

Piloter une entreprise sans visibilité sur la demande, c’est un peu comme conduire dans le brouillard. On s’expose en permanence à deux dangers majeurs : le surstockage, qui gèle votre trésorerie dans des produits qui prennent la poussière, et la rupture de stock, qui frustre les clients et les pousse tout droit vers la concurrence. La prévision de la demande est justement ce qui vous permet de trouver ce fragile équilibre.

Et non, ce n’est pas une pratique réservée aux géants du CAC 40. Pour une PME, c’est un outil de compétitivité redoutable. Elle transforme les intuitions et les suppositions en véritables décisions stratégiques, ancrées dans la réalité des chiffres.

Les piliers d’une prévision fiable

Une prévision qui tient la route ne se résume pas à regarder les ventes du mois dernier. Elle doit embrasser une vision à 360 degrés de votre environnement. Pour être vraiment efficace, elle s’appuie sur plusieurs éléments clés :

- L’analyse des données historiques : C’est la base. Vos ventes passées sont le socle de toute projection, car elles révèlent les premières tendances et les cycles récurrents.

- La prise en compte de la saisonnalité : On pense tout de suite aux ventes de glaces en été ou de manteaux en hiver, mais presque tous les secteurs ont leurs propres pics et creux saisonniers à intégrer.

- L’évaluation du contexte économique : L’inflation, le moral des ménages, le pouvoir d’achat… Tous ces facteurs macro-économiques ont un impact direct sur la manière dont vos clients dépensent.

- L’impact de vos actions marketing : Une promotion agressive, une campagne publicitaire ou le lancement d’un nouveau produit vont forcément créer des pics de demande. Il faut pouvoir les anticiper.

En France, la maîtrise de la prévision de la demande est un enjeu stratégique, surtout pour optimiser les chaînes d’approvisionnement. La méthode consiste à croiser l’historique des ventes et les cycles saisonniers avec le contexte économique global. C’est un exercice vital pour éviter les surstocks, qui peuvent représenter jusqu’à 30 % du capital immobilisé dans les PME françaises, et les ruptures. Pour creuser le sujet, les analyses sur les stratégies de prévision de la demande sur mecalux.fr sont une excellente ressource.

En clair, la prévision de la demande n’est pas juste un exercice de comptabilité. C’est la fondation sur laquelle vous construisez une gestion de stock saine, une logistique performante et, au final, une relation client durable.

L’impact direct sur votre rentabilité

Au bout du compte, chaque effort pour affiner vos prévisions se traduit en euros sonnants et trébuchants. Une meilleure anticipation, c’est commander la juste quantité de matières premières, ajuster les plannings de production et allouer vos équipes de manière plus intelligente.

Chaque vente réalisée qui aurait pu être manquée par une rupture de stock est une petite victoire. Chaque euro de stock dormant que vous évitez libère de la trésorerie pour investir dans votre croissance, l’innovation ou votre marketing. En plaçant la prévision de la demande au cœur de votre stratégie, vous ne faites pas que gérer l’instant présent : vous bâtissez activement un avenir plus stable et plus rentable pour votre entreprise.

Choisir la bonne méthode de prévision pour votre entreprise

Sélectionner l’approche idéale pour la prévision de la demande, c’est un peu comme choisir le bon outil dans une caisse à outils. Vous n’utiliseriez pas un marteau pour visser une vis, n’est-ce pas ? C’est pareil ici. Il n’y a pas de méthode magique universelle. Le meilleur choix dépendra toujours de la nature de votre business, de la maturité de votre produit et, surtout, de la disponibilité de vos données.

En gros, on peut classer les approches en deux grandes familles : les méthodes qualitatives, qui s’appuient sur l’humain et son expertise, et les méthodes quantitatives, qui font parler les chiffres.

Quand l’intuition et l’expertise priment : les approches qualitatives

Imaginez que vous lancez un produit complètement disruptif ou que vous vous attaquez à un nouveau marché. Dans ce genre de situation, vous n’avez aucun historique de ventes sur lequel vous appuyer. C’est là que les méthodes qualitatives entrent en scène. Elles transforment l’expérience et la connaissance du terrain en prévisions concrètes.

Ces techniques sont particulièrement précieuses dans un contexte d’incertitude totale. Elles permettent de capter des signaux faibles, ces petites intuitions que les données brutes ne peuvent pas encore révéler.

Voici quelques méthodes qualitatives très répandues :

- Les retours de la force de vente : Vos commerciaux sont en première ligne. Leurs discussions quotidiennes avec les clients leur donnent un aperçu direct des tendances qui se dessinent et des intentions d’achat. C’est une mine d’or.

- Les études de marché : À travers des enquêtes, des sondages ou des groupes de discussion, vous sondez directement vos futurs clients sur leurs attentes. C’est le moyen le plus direct de prendre le pouls du marché.

- La méthode Delphi : Une technique fascinante qui consiste à interroger un panel d’experts, de manière anonyme et en plusieurs tours. Le but ? Faire converger leurs opinions vers un consensus éclairé, sans les biais d’influence qu’on peut avoir en réunion.

Même si elles sont subjectives, ces approches sont indispensables pour poser les premières briques de votre stratégie quand les données chiffrées se font rares.

Quand les chiffres parlent : les approches quantitatives

Dès que votre entreprise commence à accumuler un historique de ventes, même modeste, les méthodes quantitatives deviennent votre meilleur atout. Elles utilisent des outils statistiques et mathématiques pour décortiquer les données passées, y déceler des modèles récurrents et, enfin, projeter l’avenir.

Ces méthodes apportent une objectivité et une rigueur qui changent la donne pour la prévision de la demande. D’ailleurs, en France, l’adoption de ces modèles avancés est en plein boom. On estime que plus de 70 % des grandes entreprises françaises les intègrent pour prévoir leurs ventes, et les résultats sont là : elles réduisent leurs erreurs de prévision de 15 % à 25 %. Pour creuser le sujet, vous pouvez jeter un œil à cet article sur les méthodes de prévision sur Shippingbo.com.

Les méthodes quantitatives se déclinent en plusieurs niveaux de complexité :

- Les moyennes mobiles : Parfaites pour lisser les pics et les creux à court terme et faire ressortir une tendance de fond. C’est un excellent point de départ pour se lancer dans l’analyse de données.

- Le lissage exponentiel : Une version un peu plus pointue des moyennes mobiles. Elle donne plus de poids aux données les plus récentes, ce qui lui permet de s’adapter beaucoup plus vite aux changements de cap du marché.

- Les modèles de causalité (régression) : Là, on entre dans du plus sérieux. Ces modèles cherchent à établir un lien de cause à effet entre vos ventes et d’autres facteurs, comme vos dépenses publicitaires, une promotion spéciale ou même la météo.

Ce tableau compare les approches qualitatives et quantitatives pour vous aider à choisir la méthode la plus adaptée à votre contexte.

Comparaison des approches de prévision

| Critère | Méthodes Qualitatives | Méthodes Quantitatives |

|---|---|---|

| Fondement | Jugement d’experts, intuition, études de marché | Données historiques, modèles statistiques et mathématiques |

| Idéal pour… | Nouveaux produits, marchés inconnus, absence de données | Produits établis, marchés stables, données disponibles |

| Précision | Subjective, dépend de l’expertise des participants | Objective, mesurable, dépend de la qualité des données |

| Coût | Peut être élevé (études de marché, consultation d’experts) | Varie selon la complexité (de faible à élevé pour les modèles IA) |

| Exemples | Méthode Delphi, panels de consommateurs, avis de la force de vente | Moyennes mobiles, lissage exponentiel, régression, IA |

Chaque approche a sa place. Le choix dépendra toujours de votre situation : avez-vous des données fiables ou partez-vous de zéro ?

La meilleure stratégie ? Souvent, c’est de ne pas choisir. Il faut combiner. Les données quantitatives vous donnent une base statistique solide, et les informations qualitatives apportent le contexte et la nuance indispensables pour affiner le tir.

Au final, la transition vers des modèles plus sophistiqués est un cheminement naturel. Beaucoup d’entreprises démarrent avec des approches qualitatives, intègrent petit à petit des méthodes quantitatives simples, puis se tournent vers des solutions plus poussées. Pour celles qui veulent vraiment tirer le maximum de leurs données, faire appel à une agence spécialisée en prédiction de ventes par IA peut considérablement accélérer cette évolution et débloquer un niveau de précision inégalé. L’important, c’est de choisir une méthode qui colle à vos ressources d’aujourd’hui et à vos ambitions de demain.

Identifier les moteurs cachés de votre demande

Une prévision de la demande efficace ne se contente jamais de regarder dans le rétroviseur. Bien sûr, analyser les ventes passées est un bon début, mais c’est un peu comme conduire en fixant uniquement la route déjà parcourue. Pour vraiment anticiper ce qui vous attend, il faut comprendre pourquoi vos clients achètent et décrypter les multiples forces qui guident leurs décisions.

Ces forces, ce sont les fameux « moteurs de la demande » : les variables cachées qui expliquent les pics et les creux de vos ventes. Les ignorer, c’est un peu comme laisser le hasard piloter une partie de votre activité. En revanche, si vous les identifiez et les intégrez à vos modèles, vous passez d’une simple extrapolation à une véritable vision stratégique.

Ces moteurs se classent en deux grandes familles : ceux que vous maîtrisez (les facteurs internes) et ceux que vous subissez (les facteurs externes). La clé est de réussir à tous les cartographier.

Les facteurs internes que vous contrôlez

Les moteurs internes sont les leviers que vous pouvez directement actionner pour influencer la demande. Ce sont vos propres décisions, qu’elles soient stratégiques ou opérationnelles. Il est capital de les quantifier, sinon vous risquez de prendre leurs effets pour une tendance de fond du marché.

Prenez l’exemple d’une promotion « un acheté, un offert ». Elle va logiquement provoquer un pic de ventes. Si vous ne l’isolez pas comme un facteur interne, votre modèle pourrait croire à une croissance organique soudaine et vous inciter à surstocker pour les semaines à venir, alors que la demande reviendra simplement à la normale.

Voici les principaux facteurs internes à garder à l’œil :

- Actions marketing et promotions : Chaque campagne publicitaire, chaque remise, chaque offre spéciale a un impact direct sur le volume des ventes.

- Politique de prix : Une augmentation ou une baisse de prix, même minime, peut changer radicalement le comportement d’achat de vos clients.

- Lancements de produits : L’arrivée d’un nouvel article crée sa propre dynamique de demande, qui peut parfois cannibaliser les ventes de produits existants.

- Changements dans la distribution : Ouvrir un nouveau point de vente ou lancer un site e-commerce étend votre portée et modifie la structure de la demande.

En suivant méticuleusement l’impact de chaque action interne, vous évitez de « polluer » vos données historiques. Vous apprenez ainsi à distinguer ce qui relève d’une initiative ponctuelle de ce qui correspond à une véritable évolution du marché.

Les forces externes qui façonnent votre marché

Au-delà de vos propres actions, votre entreprise baigne dans un écosystème complexe, soumis à des forces externes puissantes. Ces facteurs sont souvent plus délicats à anticiper, mais leur impact peut être énorme. Les ignorer, c’est s’exposer à des chocs inattendus.

L’exemple le plus évident est la saisonnalité. Un vendeur de matériel de ski sait pertinemment que ses ventes vont exploser en hiver. Mais d’autres facteurs plus subtils existent, comme l’effet d’une vague de chaleur soudaine sur les ventes de climatiseurs et de ventilateurs.

En France, la planification de la demande s’appuie de plus en plus sur une analyse fine de ces variables. Cette approche permet de prédire avec plus de justesse les pics saisonniers, comme celui des fêtes de fin d’année, où la demande dans le commerce de détail peut bondir de 40 % à 60 %. Intégrer des données comme la météo ou les événements économiques rend les entreprises bien plus agiles. Pour approfondir ces techniques, vous pouvez explorer les défis de la chaîne logistique sur insightsoftware.com.

Voici une liste des principaux moteurs externes à considérer :

- La concurrence : Le lancement d’un produit rival, une campagne promo agressive de leur part, ou même la fermeture d’un concurrent local peut complètement changer la donne.

- Les tendances macro-économiques : L’inflation, le chômage, la confiance des ménages… Ces indicateurs dictent la capacité et l’envie de dépenser de vos clients.

- Les facteurs socioculturels : De nouvelles habitudes de consommation, un changement de mode de vie (comme l’essor du télétravail) ou une prise de conscience écologique peuvent faire naître de nouveaux besoins.

- Les événements imprévus : Crises sanitaires, tensions géopolitiques, grèves ou catastrophes naturelles sont des « cygnes noirs » capables de mettre à terre les prévisions les mieux établies.

Identifier ces moteurs est la première étape. La seconde, plus complexe mais indispensable, consiste à les quantifier pour les intégrer à vos modèles de prévision de la demande. C’est ce qui fait la différence entre une prévision basique et une analyse prédictive fine, capable de transformer l’incertitude en opportunité.

Mettre en place votre processus de prévision en 5 étapes

Lancer une démarche de prévision de la demande peut sembler être une montagne à gravir. La bonne nouvelle, c’est que l’objectif n’est pas d’atteindre la perfection du jour au lendemain. Il s’agit plutôt de construire un processus solide, étape par étape, qui s’affinera avec le temps.

En suivant une feuille de route claire, vous transformerez ce projet complexe en une série d’actions concrètes et réalisables, même sans être un expert en statistiques. L’idée est de bâtir un système qui transforme vos données brutes en un véritable avantage concurrentiel.

Étape 1 : Définir des objectifs clairs

Avant même de penser aux modèles ou aux algorithmes, la première question à se poser est simple : « Pourquoi faisons-nous cela ? ». La réponse à cette question va guider absolument toutes vos décisions futures. Vos objectifs doivent être précis, mesurables et directement connectés aux enjeux de votre entreprise.

Quelques exemples concrets pour vous inspirer :

- Réduire les ruptures de stock de 20 % sur nos 10 produits vedettes d’ici 6 mois.

- Diminuer les coûts de surstock de notre gamme saisonnière de 15 % sur l’année.

- Améliorer la précision globale de nos prévisions (le fameux MAPE) de 10 points au prochain trimestre.

Avoir un cap clair permet de concentrer les efforts et, surtout, de savoir si vous avez réussi. Sans ça, votre projet risque de n’être qu’un exercice théorique sans impact réel sur votre business.

Étape 2 : Rassembler et fiabiliser vos données

Vos données sont le carburant de votre moteur de prévision. Un modèle, aussi puissant soit-il, ne fera jamais de miracles avec des données de mauvaise qualité. C’est souvent l’étape la plus longue et la plus laborieuse, mais elle est absolument cruciale.

Commencez par lister toutes les sources de données qui vous semblent pertinentes. Ne vous arrêtez pas à l’historique des ventes ! Pensez à tout ce qui peut influencer la demande : promotions, changements de prix (facteurs internes), mais aussi météo, vacances scolaires, événements locaux (facteurs externes).

Souvenez-vous de cet adage bien connu des experts : « Garbage in, garbage out » (Déchets à l’entrée, déchets à la sortie). Chaque minute passée à nettoyer, consolider et valider vos données est un investissement qui paiera au centuple.

Une fois les données collectées, le grand nettoyage peut commencer :

- Repérer et traiter les valeurs manquantes.

- Corriger les erreurs de saisie et les incohérences.

- Harmoniser les formats pour pouvoir fusionner des données venant de systèmes différents.

Étape 3 : Sélectionner le modèle de prévision adapté

Le choix du bon modèle dépend de vos objectifs, de la complexité de votre marché et de la qualité de vos données. Inutile de sortir l’artillerie lourde dès le départ. Une approche progressive est souvent bien plus efficace.

- Vous débutez ? Si vos données sont encore limitées, des méthodes simples comme les moyennes mobiles ou le lissage exponentiel sont un excellent point de départ pour se faire la main.

- Vous avez un historique solide ? Si vous voulez comprendre l’impact de certains facteurs (comme les promos), les modèles de régression sont tout indiqués.

- Votre demande est complexe ? Si elle est influencée par une multitude de variables interconnectées, alors les modèles de machine learning (forêts aléatoires, gradient boosting) vous offriront une précision bien supérieure.

Le mieux reste de tester plusieurs approches et de comparer leurs performances sur vos propres données. C’est le terrain qui décide.

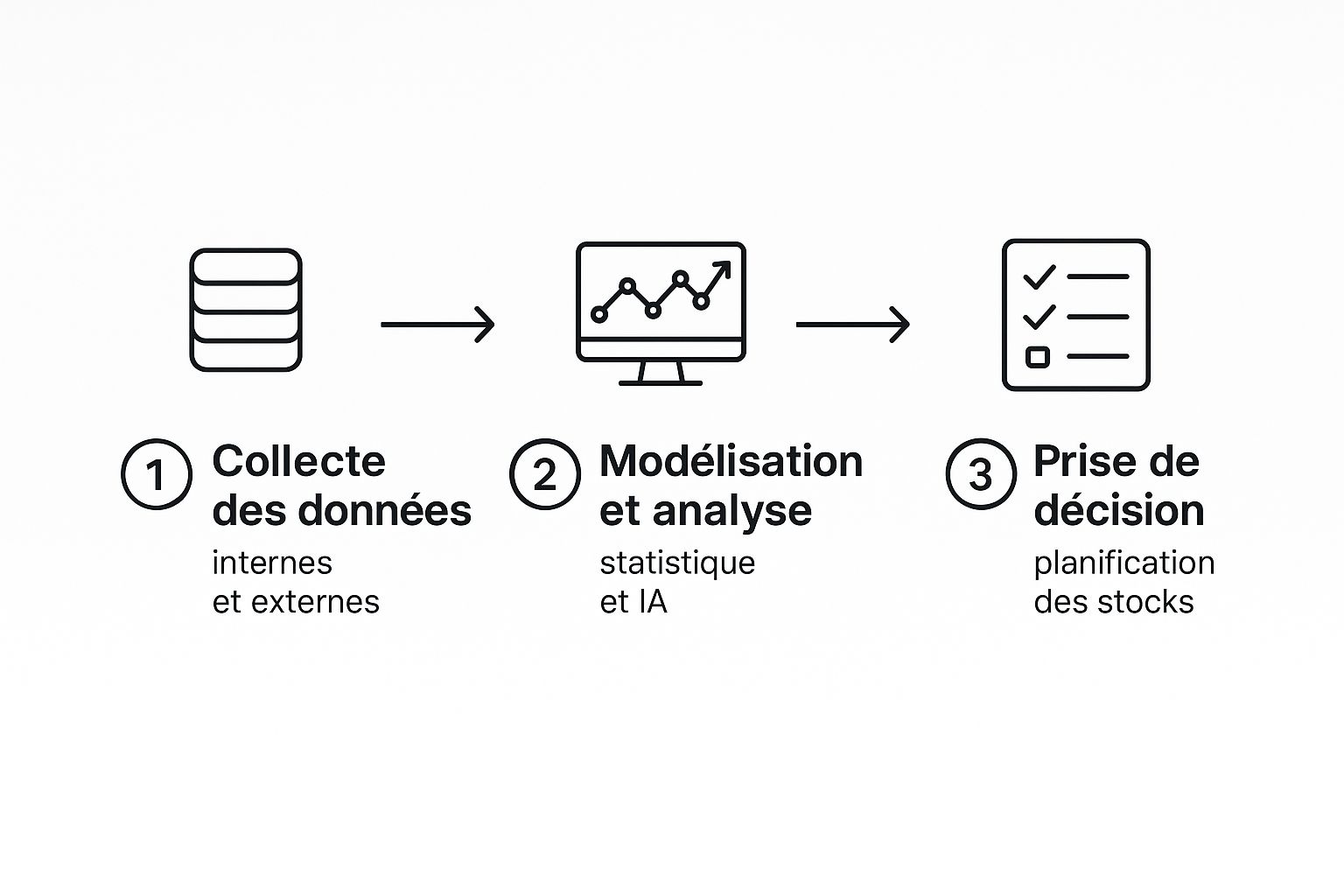

L’infographie ci-dessous résume bien le flux de travail, de la collecte des données à la prise de décision.

On voit bien ici que la modélisation n’est qu’une pièce du puzzle, coincée entre une préparation rigoureuse des données et une prise de décision éclairée par les résultats.

Étape 4 : Générer et mesurer vos prévisions

Le modèle est choisi et entraîné, il est maintenant temps de passer à l’action et de générer vos premières prévisions. Mais une prévision n’a aucune valeur si on ne mesure pas sa fiabilité. C’est cette mesure qui vous permettra de savoir où vous en êtes et comment vous améliorer.

Pour cela, il faut suivre quelques indicateurs de performance clés (KPIs). Les plus courants sont :

- MAPE (Mean Absolute Percentage Error) : Il donne l’erreur moyenne en pourcentage. C’est très intuitif et facile à communiquer.

- MAE (Mean Absolute Error) : Il vous donne l’erreur moyenne dans la même unité que vos ventes (en euros ou en nombre de produits, par exemple).

- RMSE (Root Mean Square Error) : Similaire au MAE, mais il pénalise beaucoup plus les grosses erreurs, ce qui peut être très utile pour éviter les « gros ratés ».

La discipline consiste à comparer systématiquement les prévisions avec les ventes réelles pour calculer ces indicateurs.

Étape 5 : Analyser les résultats et ajuster en continu

La prévision de la demande n’est pas un projet avec un début et une fin, c’est un cycle d’amélioration permanent. La dernière étape, et peut-être la plus importante, est d’analyser les écarts entre le prévu et le réel. Ne vous contentez pas d’un chiffre global. Creusez !

Sur quels produits votre modèle a-t-il été excellent ? Où s’est-il complètement trompé ? Est-ce qu’un événement imprévu (une promo agressive d’un concurrent, une météo exceptionnelle) peut expliquer une erreur majeure ? C’est dans cette analyse que se trouvent les pépites d’information.

Cette boucle de feedback est vitale. C’est elle qui vous permettra d’affiner votre modèle, d’ajouter de nouvelles données pertinentes ou même de réajuster vos objectifs. C’est en adoptant cette culture de l’amélioration continue que la prévision deviendra un véritable atout stratégique pour votre entreprise. Pour ceux qui veulent accélérer cette courbe d’apprentissage, suivre une formation sur l’intelligence artificielle peut apporter les méthodes et les outils techniques pour maîtriser plus rapidement ces cycles d’optimisation.

Les outils modernes pour une prévision plus juste

L’époque où un simple tableur Excel suffisait pour la prévision de la demande est bel et bien terminée. Pratique pour démarrer, cet outil montre très vite ses limites face à la complexité et à la vitesse des marchés d’aujourd’hui. Heureusement, des technologies bien plus puissantes existent et permettent d’atteindre un niveau de précision et de réactivité qu’on aurait cru impossible il y a quelques années.

Ces solutions transforment ce qui était un exercice manuel, souvent approximatif, en un véritable levier stratégique piloté par la donnée. Le but n’est plus de regarder dans le rétroviseur, mais d’anticiper l’avenir de manière dynamique.

Des solutions accessibles aux modules ERP

Pour une PME, faire le grand saut technologique ne rime pas forcément avec un investissement démesuré. Il existe des logiciels spécialisés dans la gestion des stocks et la prévision qui proposent des interfaces claires et des modèles statistiques déjà intégrés. Ces outils s’occupent d’aspirer les données de ventes et d’appliquer automatiquement des méthodes comme le lissage exponentiel, libérant un temps précieux pour vos équipes.

Pour les entreprises de plus grande taille, les systèmes ERP (Enterprise Resource Planning) embarquent souvent des modules de prévision assez poussés. Leur point fort ? Ils centralisent les informations de toute l’entreprise : ventes, production, achats, finance… Cette vision à 360° est idéale pour créer des prévisions cohérentes, qui prennent en compte les réalités et les objectifs de chaque département.

Pourtant, même ces systèmes sophistiqués ont du mal à appréhender les dynamiques les plus complexes. Pensez aux effets combinés de plusieurs promotions, aux réactions de la concurrence ou aux changements brutaux dans les habitudes des consommateurs. C’est précisément là que l’intelligence artificielle entre en jeu et change les règles.

L’IA ne se contente pas d’analyser ce qui s’est produit ; elle apprend à comprendre pourquoi cela s’est produit. C’est ce qui lui permet d’anticiper un éventail de scénarios futurs bien plus large.

L’intelligence artificielle au service de la précision

L’intelligence artificielle (IA) et le machine learning sont la nouvelle frontière de la prévision de la demande. Ces technologies ne se bornent pas à analyser l’historique des ventes. Leur force est de pouvoir ingérer et donner du sens à des centaines de variables, qu’elles soient internes à votre entreprise ou externes.

Imaginez un algorithme qui analyse en temps réel non seulement vos ventes, mais aussi :

- Ce qui se dit de votre marque sur les réseaux sociaux.

- Les campagnes marketing lancées par vos concurrents.

- Les prévisions météo pour les 15 prochains jours.

- Les tendances de recherche sur Google pour vos familles de produits.

Grâce à cette capacité d’analyse massive, les modèles d’IA trouvent des corrélations invisibles à l’œil humain. Ils captent les signaux faibles qui annoncent un virage du marché bien avant que les méthodes classiques ne s’en rendent compte. Le résultat ? Une prévision d’une précision inégalée, qui s’ajuste en permanence à la réalité du terrain. Passer à des solutions basées sur l’IA, c’est s’offrir une paire de lunettes beaucoup plus puissante pour piloter son activité.

Les bénéfices concrets pour votre entreprise

Plonger dans la prévision de la demande, ce n’est pas juste une histoire d’optimisation logistique. C’est un véritable investissement dans la santé financière et la compétitivité de votre entreprise. Chaque point de précision que vous gagnez se répercute en cascade et irrigue toute votre organisation avec des avantages bien réels.

Plutôt que d’être un exercice purement théorique, une meilleure anticipation crée un véritable cercle vertueux. Vous laissez derrière vous une gestion réactive, qui coûte cher en temps et en argent, pour adopter une stratégie proactive. Une stratégie qui vous permet de saisir les opportunités et de réduire les risques.

Réduction drastique des coûts de stockage et du gaspillage

Le tout premier bénéfice, celui que vous verrez immédiatement sur vos finances, c’est la baisse des coûts liés au stock. Avoir trop de stock, ce n’est pas simplement avoir des produits qui prennent la poussière sur une étagère. C’est de la trésorerie qui dort, de l’argent qui pourrait être investi dans l’innovation ou la croissance. Sans parler des frais bien concrets : location d’entrepôt, assurance, manutention et le risque que vos produits deviennent obsolètes.

En affinant vos prévisions, vous commandez et produisez au plus juste. Les entreprises qui y parviennent réduisent leurs coûts de possession de stocks de 10 % à 25 %. Imaginez le capital que cela libère !

Ce gain est vital pour les secteurs qui travaillent avec des produits périssables ou à cycle de vie très court, comme l’agroalimentaire ou la mode. Dans ces domaines, le surstockage est synonyme de perte sèche. En calant vos volumes sur la demande réelle, vous coupez court au gaspillage et à son impact financier.

Élimination des ruptures de stock et amélioration de la satisfaction client

De l’autre côté du miroir, il y a la rupture de stock. C’est l’ennemi numéro un de la fidélité client. Quand un client veut un produit et que vous ne l’avez pas, ce n’est pas juste une vente ratée. C’est une invitation à aller voir chez le concurrent et une fissure dans la confiance qu’il vous accordait.

Une prévision de la demande solide garantit que vos produits sont là quand il le faut. Les résultats sont directs :

- Une meilleure expérience client : Vos clients trouvent ce qu’ils veulent, quand ils le veulent. Leur satisfaction grimpe en flèche, et leur fidélité aussi.

- Une image de marque protégée : Être constamment approvisionné vous positionne comme une entreprise fiable et sérieuse.

- Des revenus maximisés : Fini l’argent laissé sur la table parce que vous manquiez de stock pendant un pic de demande.

Optimisation des cycles de production et de la trésorerie

Avoir une vision claire de la demande à venir, c’est aussi pouvoir lisser vos cycles de production. Fini les montagnes russes, avec des arrêts de production coûteux suivis de périodes de surchauffe pour tout rattraper. Vous pouvez planifier vos ressources — personnel, machines, matières premières — de manière beaucoup plus stable et efficace.

Cette planification au cordeau a un effet direct sur votre trésorerie. En alignant vos dépenses (achats, production) avec les rentrées d’argent prévues, vous améliorez nettement votre fonds de roulement. Vous gagnez en visibilité financière, ce qui rend les décisions stratégiques à long terme bien plus simples à prendre. C’est un atout majeur, surtout dans des secteurs comme le retail, où chaque maillon de la chaîne compte. Pour creuser le sujet, jetez un œil à notre analyse sur l’IA dans le retail.

En bref, maîtriser la prévision de la demande n’est plus une option. C’est une nécessité pour toute entreprise qui veut être agile et rentable. C’est l’art de transformer l’incertitude du marché en un avantage concurrentiel bien mesurable.

Les questions que tout le monde se pose sur la prévision de la demande

Pour boucler la boucle, penchons-nous sur les interrogations qui reviennent le plus souvent. L’idée ici est de balayer les derniers doutes et de vous armer de réponses claires et concrètes pour que votre approche de la prévision de la demande soit la plus fine possible.

Prévision et planification de la demande : quelle est la différence ?

On a vite fait de mélanger les deux, et pourtant, il s’agit de deux étapes bien distinctes du processus. Pour faire simple, imaginez que la prévision est votre destination finale, et la planification, c’est l’itinéraire détaillé pour y parvenir.

La prévision de la demande, c’est l’art d’estimer quoi et combien vos clients vont acheter. La planification de la demande, elle, s’appuie sur cette prévision pour décider comment organiser concrètement les stocks, la production et toute la logistique.

En clair, la prévision est une information brute, un point de départ. La planification, c’est le plan d’action qui en découle. Sans une bonne prévision, difficile d’avoir une planification qui tient la route.

À quelle fréquence faut-il mettre à jour les prévisions ?

La réponse varie énormément selon le rythme de votre secteur. Il n’y a pas de règle d’or universelle, si ce n’est un principe de bon sens : l’agilité.

Pour des produits qui tournent beaucoup, comme dans l’agroalimentaire ou les biens de consommation, une mise à jour hebdomadaire, voire quotidienne, est souvent indispensable pour coller aux soubresauts du marché. En revanche, pour des produits avec un cycle de vente bien plus long (pensez aux équipements industriels), une analyse mensuelle fait généralement l’affaire.

Le plus important est de définir un rythme régulier et de s’y tenir. C’est ce qui vous permettra de créer une routine d’analyse et d’amélioration continue.

Comment se lancer avec peu ou pas de données historiques ?

C’est le défi classique de toute jeune entreprise ou lors du lancement d’un nouveau produit. Mais rassurez-vous, l’absence de données ne veut pas dire naviguer à l’aveugle.

Il faut simplement commencer avec des méthodes qualitatives :

- Discutez avec votre équipe commerciale. Ce sont vos yeux et vos oreilles sur le terrain, au contact direct des clients.

- Analysez les tendances générales du marché et ce que font vos concurrents.

- Servez-vous des données de produits similaires (on appelle ça des « proxies ») pour vous donner une première estimation.

Dès que vous commencez à accumuler quelques mois de ventes, vous pourrez alors intégrer progressivement des modèles quantitatifs simples. Cela viendra muscler la fiabilité de votre prévision de la demande et la rendre de plus en plus précise.